È seduta di fronte a me, Ketti. Ad un piccolo tavolino di un caffè in piazza Dante. Circondate dalle ali ricurve dell’emiciclo vanvitelliano, un guscio di rossi e grigi di pura bellezza, parliamo di poesia.

Ottobre regala ancora giornate caldissime. Ketti indossa sorrisi lievi e braccialetti di cuoio al polso che muove lentamente, portando la tazzina di caffè alle labbra. Parla a bassa voce e calza sandali bassi, di un rosso lucido come le unghie dei piedi dipinte dello stesso colore.

Ricordo di essermi soffermata più di qualche secondo ad ammirare la singolarità di quella stessa tonalità di colore. Un rosso che non avevo mai visto. Quasi la gamma insolita di giallo, arancio e rosa di certi quadri di Gauguin. Mi allunga il suo libro di poesie perché io lo legga e quando, qualche ora dopo, in volo su Napoli, lo smeraldo del golfo di Napoli mi trafigge con la stessa, lancinante, nostalgia di sempre, apro il suo libro a farmi compagnia. Senza sapere ancora di scoprire in quei versi una poesia altissima. Piango più volte, senza apparente motivo. Sono versi di una bellezza incontaminata, quella che salva le cose e salva noi stessi.

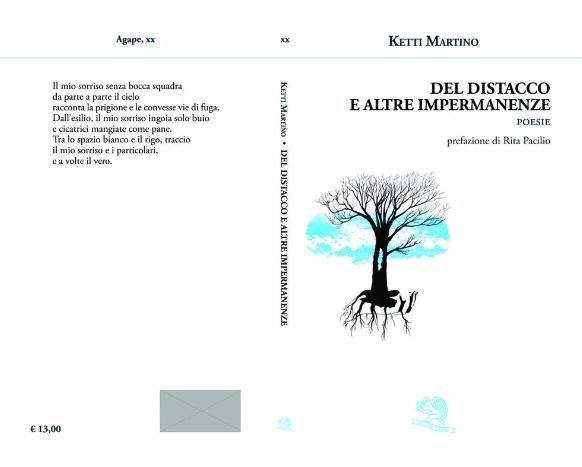

La parola poetica di Ketti Martino, poetessa partenopea, è una parola dotata di emotività struggente, recante una capacità visionaria in cui irrompe l’occhio veggente di Swedenborg. Un occhio interiore, dunque, con cui si è in grado di vedere la vera realtà, il mondo delle Idee, e di ravvisare negli eventi, ancorché tragici, il vero significato della vita. Mai disgiunta da sua sorella morte. La poesia in incipit della raccolta poetica “Del distacco e altre impermanenze”, è la folgorante dimostrazione della prolissità del reale non appena il finito e l’infinito, metafore di un conflitto latente, emergono in superficie. Il “Se tu” che trafigge il lettore in apertura di pagina, un “Tu” dell’altro e dell’altrove, non detta la gamma dei parametri discorsivi del qui e dell’adesso in una dimensione umanizzata e contingente ma contiene tutte le ipotesi e tutte le speranze di due mondi sì interagenti tra loro di cui, tuttavia, l’uno è l’opposto dell’altro. Uno di pura materia l’altro di puro spirito. Ed è in quest’ultimo che si tenta di addomesticare il distacco, quello definitivo, quello che produce l’intransitabilità delle distanze eterne. “Se tu guardassi dal buco/che hai tracciato in cielo/vedresti il labirinto che conosci/e i punti stretti a ricucire albe”.

Una frattura, quella tra i due mondi che si fronteggiano, ricomposta in uno sguardo tutto rilkiano con cui la poetessa interiorizza e rende quasi familiare l’intrinseca minaccia del dolore, qui celebrato come vera misura del mondo. Il suo libro è il canto della tristezza, è il Qohèlet della vanità vanitatum. Siamo di fronte ad un mondo inesorabilmente caduco, alle cose che mutano, alle cose che periscono, alla morte già dentro la vita. Siamo al cospetto di quell’Angelo che non si cura della terra o di noi. Che resta irraggiungibile.

Ma sarà proprio lo scrivere, quel “Compito”, ancora una volta rilkiano, che permette al dolore di brillare prezioso, di farsi linfa nell’interstizio del tempo e dello spazio. “Tanto noi siamo nel fondo di tutte le metamorfosi, noi i più instabili, che procediamo con la vocazione di tutto comprendere e che, non comprendendolo, facciamo dell’Immenso un compito, perché non ci distrugga”. Il logos nella poesia della Martino, dunque, che restituisce ai due mondi contrapposti l’unità senza confini. Che permette di scorgere in un essere uno il bene e il male, la luce e l’ombra. La memoria e l’oblio, ciò che è fugace e ciò che permane. Lo scrivere che produce bellezza è il “Compito” che la poetessa Ketti Martino decide di intraprendere senza vacillamenti. La poesia prende corpo, si adagia in uno spazio semantico dove la parola, secca, sintetica, minima e commovente tenta di contrastare l’assedio della vastità del silenzio e dell’ignoto. E, la sua, è una parola che bracca, che incalza il lettore senza sovrabbondanza o eccessi a raccontare una storia che si definisce un “ tu ed io/io con te/felici di tornare e andare”.

Thomas Bernhard scriveva l’urgenza di ribellarsi all’idea perversa che una mano intera sia necessaria per enumerare le persone che hanno davvero avuto un qualche significato nella nostra vita, quando un solo dito basta e avanza. Ketti Martino ha un solo nome inciso nella carne di quell’unico dito. Una sola storia. Un solo tempo. “Esisteva un tempo di perfezione e in quello vissi”. E quando questo tempo resta vuoto, “Il cuore non voleva dire, preparava già la solitudine”, sarà lo spazio a dilatarsi. Lo spazio della Martino al pari di quello borgesiano, è un nido per i pensieri che si affastellano inquieti, un angolo protettivo per l’anima tormentata. Uno spazio non ancora definito e posseduto come quiete, ma pur sempre riducibile di ogni individualità contingente all’essenza mortale dell’uomo. Dove le porte, i varchi, le stanze vuote, l’ordine domestico hanno una sonorità di oggetti concavi dove l’eco si spande in un’appropriazione quasi selvaggia di ciò che resta di quella impermanenza così diversa e avversa. Ma subito si dirà con Flaubert che dove non c’è alcuna permanenza persino il dolore è destinato a rimanere infecondo, a non mutarsi in esperienza e sapere. A costringere “l’infinito a diventare foglia dentro al tempo/e fiore dentro al libro”. Lo sa Ketti Martino. Lo sa, pur nello stupore e nell’affanno, quando scrive, “rinasco da ogni parte (una qualunque del mondo)/e quando avrò compreso anche questo giorno,/rinascerò in eterno”.

Paola Casulli

@IncantoErrante

Grazie per l’attenzione e per l’approfondita lettura!